![]() オーディオレベルメーター...page.7/7

オーディオレベルメーター...page.7/7

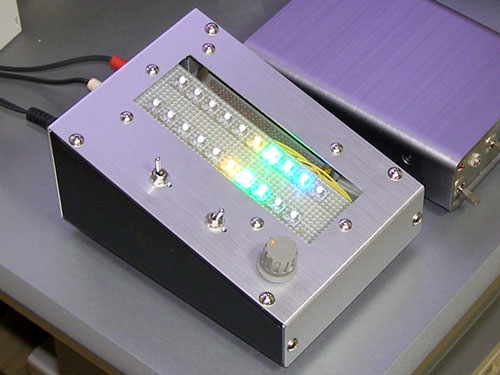

4.使い方(動作確認)

電源にスイッチングタイプACアダプター(出力電圧:5V〜6V程度で、出力電流:300mA以上のもの)を使います。

ACアダプターのプラグは「部品の概要」で記述したように、必ずセンタープラス(中心がプラス極で、外周がマイナス極)のものを使います。

RCAジャックにオーディオ信号を与えて、ときどき赤色LEDが点灯するようにレベルボリュームを合わせます。

気分に合わせてドット表示/バー表示モードを変更して下さい。

私はドット表示モードが好みです。

ところで、製作した本機メーターにはRCA端子としてL・Rが2組あります。

回路図・配線で判るように2組のL・Rの端子は完全にスルー状態で方向性はありません。

これはオーディオ信号の途中に割り込んで接続できるように配慮したからです。

主な接続例を下表に記します。

| 接続例 | 説明 |

|

CDプレーヤー、チューナーなどの音楽ソースと、アンプ(または録音機器)の間に接続します。 多くの場合はこのような接続になります。 赤色LEDが時々点灯するように本機メーターのボリュームを合わせます。 |

|

スピーカー回路を持っていてライン出力端子がある機器では、図のように接続するだけで使用できる場合があります。 赤色LEDが時々点灯するように本機メーターのボリュームを合わせます。 |

|

ヘッドホン機器と、ヘッドホンの間に接続した例です。 接続コードには市販の変換ケーブルを使います。 赤色LEDが時々点灯するように本機メーターのボリュームを合わせますが、ヘッドホンの音量が小さいと、本機メーターのボリュームを最大にしても満足なレベルメーターの動きにならない場合があります。 尚、私個人が普段聴く音量で満足なレベルメーターの動きにように回路定数を決めております。 |

|

パワーアンプの出力(スピーカー)に接続する場合は、パワーアンプのファイナル段を充分理解された上でご使用下さい。 D級アンプや小型高出力アンプではBTL回路構成が多く、本機メーターに接続すると一部の出力が短絡状態となってアンプの故障原因になります。 解らない場合は、スピーカー端子に接続しないで下さい。 |

トラブルシューティング

・レベルボリュームを最大にして下シャーシに触れると下位のLED(青色)がチロチロ点滅する。

これは下シャーシ上シャーシ共に塗料などコーティングされ、ビス止めしただけでは電気的に接続されなく、ノイズの影響を受けているためです。

対策として、下シャーシと固定するビスのどれか1本に「菊ワッシャー」又は「スプリングワッシャー」を挿入して下さい。

上シャーシの表面が少し削れて下シャーシと電気的に導通されます。

・特定のLEDの輝度が弱い、または点灯しない。

不点灯の場合は該当するLEDを交換、輝度低下の場合は気に入らなければ該当するLEDを交換する。

私が感じるところでは、高輝度LEDになるほど同一規格でも輝度にバラツキが感じられます。

今回は20個ものLEDを使うので輝度のバラツキは当たり前なのかも知れません。

私の今回の場合は2個が輝度の低下が感じられ、後に交換したことを報告しておきます。

貴方が輝度に対してシビアならば後悔しないように、基板に取り付ける前に点灯テストすることを強く勧めます。

また過去に点灯テストは良好でも基板に取り付けたあとで不点灯・輝度低下の経験をしたことも報告しておきます。

予測ですが静電気やハンダ時間に気を付けて取り付けるようにして下さい。

・ディケイが短い

早いテンポの音楽に追従するようにカットアンドトライで定数を決定しました。

ディケイを変更する場合はコンデンサ:C2:1μFを0.47μF〜4.7μFの間で変更して下さい。

コンデンサの数値が大きくするとゆっくりした動きになります。

これは、ドット表示モードで顕著な変化となって確認できます。

・明るすぎる

少し暗めにしてコントラストを上げたい場合は、スモーク透明のアクリル板に変更して下さい。

ソフトな優しい感じにしたい場合は、艶消しアクリル板(すりガラス調のアクリル板)を使ってみましょう。

傾斜ケースですから四角い穴の寸法に合わせてカットし、透明アクリルの上に乗せる程度で気分によって取替えてもいいでしょう。

最後に...

冒頭で記述したよう、本機は録音レベルなどを測定するレベルメーター本来の使い方よりも、オーディオアクセサリー向けです。

本機メーターは大きくて明るくて迫力があり、きっと気に入ってくれると思います。

オーディオライフがより楽しくなるでしょう。